木工の湯浅さん最近仕事どう?と聞かれたり

2009 年 10 月 13 日 by SIGN

この連休はこの村の秋祭りで、僕は自警団としてその準備から関わり、月初めからずっとそのモードだった。

新型インフルエンザや大型台風も、そういう立場で見守るのは不思議な気分だった。

僕が生まれたのは京都市の西のはしっこのほうで、昔ながらの祭りは僕らの世代には廃れていて馴染みがなく、18歳で大阪に出てからは目まぐるしく住まいを転々としたため、その土地の自治会や祭り行事などには縁がなかった。

しかし一時だけ、そういった世界に深く入り込んだ時期もあった。大学を卒業して助手についた写真家が出雲の神々を取材していたので、撮影するのは神事や祭りばかり。取材の交渉をするのにその土地の自治会や氏子の方々と接触する機会が多く、作品としてドキュメンタリーを取材する場合、何日も通ってその団体に溶け込む必要がある場合もあった。村社会における祭りの意義は僕なりに理解していたし、またそれは感動や憧れの対象でもあった。

その仕事を辞めてからはまた大阪へ戻り、今のこの仕事に就くまで、住むその土地に根を張るということはずっと持ち続けていた憧れではあったが、仕事が世界のすべてだったころには、それを考えることは現実的ではなかったし、思い出すあの出雲での半年間の出来事は、その他の理由で封印もしていた。

この仕事を選んで良かった理由の一つに、あの憧れが現実になってきていることがあげられるだろう。

確かに時間も手間もとられる。その報酬は目に見えない物だ。

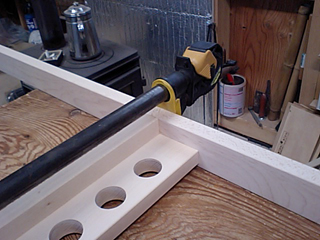

祭りの前から取りかかっている壁面ハンガーにクランプをかけながら、窓から見える山の景色に、以前より親しみが感じられた。